2003年の科学革命=バイオテクノロジー

そもそも「バイオテクノロジー」とは何だろう?「バイオロジー」は「生物学」、「テクノロジー」は「技術」。日本語にすると「生物工学」あるいは「生命工学」だ。

大昔からバイオテクノロジーはあった。稲や小麦の品種改良、ヨーグルトや味噌などの微生物を利用した発酵食品。これらはみんな「大自然」の力をかりて人類が考え出したものだ。言ってみれば、人類は「大自然」との共生関係を保ちながら、バイオテクノロジーを利用してきた。

Ⅰ、ヒトゲノム解読

2000年紀の最後の100年、人類は二つの世界大戦でおびただしい数の犠牲者を出しながらも、その陰では急激な科学技術の進歩があった。テクノロジーが戦争を支え、戦争はさらにテクノロジーを進化させていった。

戦争が終わった2000年紀の最後の50年、1953年に「DNAの二重らせん構造」の模型が完成した。巨万の戦争犠牲者が瓦礫の下から這い上がり、ようやく食料にありつけるうになった頃、科学者たちの熱い視線は、既に「DNA」に注がれていたのだった。

1990年、アメリカは30億ドルもの予算を投じて「ヒトゲノム計画」を世界中に呼び掛けた。この時もう既に彼らは予感していたのだ。「ヒトゲノム」は人類に大きな利益をもたらし、やがては資本主義の枢軸になっていくという事を。

それから13年目の2003年、3000年紀に入った途端に、ついに人類は自分達の遺伝子のある場所、ゲノムの塩基配列の姿を解読した。このプロジェクトは世界中の科学者の協力がなければ不可能な大仕事だった。事前にバミューダ会議が開かれ、「データの公表」と「研究者は誰でも自由に利用可能」が約束された。

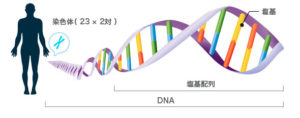

当時の発表とは変動があり、現在の定説では、ヒトゲノムは30億塩基対あり、その中に2万2000個の遺伝子が散らばっている、ということになっている。

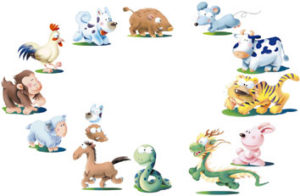

♥チンパンジーとヒトのDNAの違いはわずか1%だけ

これが発表された時、人々は「そんなバカな!」と思った。しかしそれは事実だった。

♠ヒトと他の生物とのDNAの一致率

- ヒト同士⇒99.9% チンパンジー⇒99% イヌ⇒94% ネコ⇒90%

- ウマ⇒90% ネズミ⇒85% ブタ⇒80% 鶏⇒60%

- 魚⇒85% ウニ⇒70% ミミズ⇒75% バナナ⇒60%

全てが事実だった。今ではそれぞれの数字が少し変動しているが、共通のDNAを全ての生物が持っている。ということは、最初にこの地球に生命が誕生した時には、我々生物はみな同じだったってことだ。38億年前は。それが証明されたという事だった。しかし、我々人類の中には、今だにこの事実を受け入れていない人が多い。

Ⅱ、2003年に始まった遺伝子崇拝

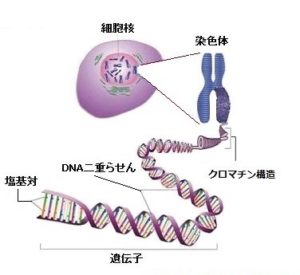

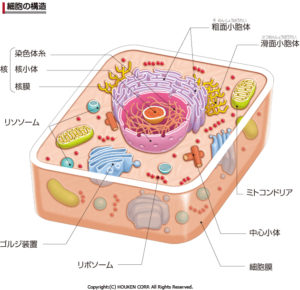

《 遺伝子は細胞の核の中 》

これは最新の我々の「細胞の構造図」だ。真ん中の染色体の中に遺伝子がある。⦅ 現在では配偶子(卵子や精子)と呼ばれる細胞を基本に置く。⦆

上の体細胞の数は、我々の身体には60兆個存在すると言われているが、2013年のある研究では37兆個と算出されている。37兆個でも気の遠くなるような数字だ。銀河系の星の数の10倍以上という事だそうだ。我々の身体は宇宙そのものだ。

《 37兆個の体細胞は270種類もある 》

37兆個は37の後に0が12個つく。そしてその中の270種類はそれぞれ別の機能を働かせている。神経細胞、筋細胞、幹細胞、等々挙げるとキリがない。

成人の細胞数は数十兆・・・2013年の発表で37兆・・・銀河系の星の数の十倍以上・・・もっと身近な例で、ビーチバレーコートの砂粒の数の10倍以上・・・その膨大な数の細胞は無造作に積みあがっているのではなく、驚くほど緻密に並んでいて、配置も結合もあまりにも複雑なので、2000年に及ぶ解剖学的研究をもってしてもなお全容解明に至っていない。 ( 『人体はこうしてつくられる』第2章 一から多へ《卵割》 )

《 遺伝子崇拝 》

2003年にゲノムの塩基配列が公表されたことにより、やがては一般市民の中にも遺伝子に関する知識が広まっていった。あれから15年、雨後の筍のように遺伝子関連の企業は増え続け、今や世界中の株式のトップを占めていると言っても過言ではない。なぜなら、医療、農業、漁業、畜産、食品加工業、サービス業、等々と遺伝子が関連しない事業はないに等しいからだ。バイオテクノロジー企業は世界を席巻し始めた。

ユヴァル・ノア・ハラリ氏が『ホモ・デウス』で述べた「テクノ崇拝」の一つ、「遺伝子崇拝」とも呼ぶことのできる遺伝子への盲目的な追従が蔓延している。中には喜ばしいこともある。人類の幸せに貢献する事業もある。我々は、何が正しいか、どれが間違いなのかを区別できる判断力を持たなくてはならない。

《『これこれのための遺伝子』という言葉の勘違い!》

以下は、その判断力の一助になる筈の『人体はこうしてつくられる』を少し長くなるが引用したい。この本は人体の発生のメカニズムを中心としたものだが、発生という枠を超えた生命の本質に迫っている。細胞、DNA、遺伝子といったものに対する基本的な概念を提供してくれている。目から鱗の驚くべき本である。

《 細胞間コミュニケーション 》

この本で取り上げた様々な発生事象を改めて思い返してみると、ほぼ全てに細胞同士のコミュニケーションという大きなテーマが関係していたことがわかる。発生のどの段階においても、細胞はタンパク質でできた分子機械で環境からくるシグナルを感知し、受け取ったシグナルとその時点での細胞内部の状態によって次の振る舞いを決めていた。~ 中略 ~ 細胞間のシグナル伝達の結果、「複雑性の増大」と「調整や修正」が成し遂げられていた。

《 遺伝子中心の考え方 》

〈遺伝子中心の考え方〉に立って説明する際によく使われる表現に問題があり、食い違いのもとになっている。~ 中略 ~ たとえば高い鼻、強い腕、高いIQといった、人体の一部の特性を直接指定する特定の遺伝子が存在するという見方を助長してきた表現、すなわち「これこれのための遺伝子」という表現の事である。~ 中略 ~ ある遺伝子が「このように変異すると体のこれこれの部分が正常に形成されなくなる遺伝子」と繰り返し口にするにはあまりにも長いので、すぐに省略されて「これこれのための遺伝子」となる。 ~ 中略 ~ 遺伝子の機能は体のある特定の部位を作ることだというニュアンスを帯び始め、やがて遺伝子と体の部位の間に一対一の関係が成り立つという誤解まで招くようになり、今やこの誤解が蔓延している。

これは大きな問題である。何故問題かと言うと、実際は何重もの「入れ子」(*「入れ子」とはあとからできるメカニズムがそれ以前のメカニズムを内包すること)になったメカニズムがそれ自身のシグナルと環境からのシグナルを統合しながら体を組織していくにもかかわらず、最初から決まった計画があるかのようなイメージを与えるからである。

(以上 『人体はこうしてつくられる』 357~366ページ *オレンジ色の着色はサイト管理者の意志によるもの )

著者のジェイミー・A.デイヴィスはエディンバラ大学の実験解剖学教授であり、「発生生物学」「組織工学」「合成生物学」を専門としている。訳者も著者が力説する点をこう付け加えている。 「遺伝子で全てが決まる訳ではなく、あくまでも遺伝子と環境の相互作用の結果だという事を忘れてはならない。」

Ⅲ、パラダイムシフトを招く要因の一つ=ヒトゲノム解読

❝参考図書❞

日本語版 『人体はこうしてつくられる』 -ひとつの細胞から始まった私達ー 著者 ジェイミー・A.デイヴィス 訳者 橘明美 紀伊國屋書店 2018年11月15日 第1刷発行