「歴史」とはなんだろう?

私は中国・唐の時代を独学で勉強してきた。素人ながらかなり詳しいと自負している。たぶん私のような人間はこの日本にたくさんいる。重箱の隅を突っつくような学問だ。日本人はとかく細かいことにこだわる人種で、「ことば」に敏感な種族だ。

最近「歴史」に興味を持つ女性が増えているらしい。なぜ、それが女性なのか、よく分からないがとても良い現象だと思う。日本は女性の地位が特に低い国なので、女性が注目されるのは有難い。

私は10代から20代の頃には歴史が大っ嫌いだった。「過去を振り返っても何も学ぶものがない」とよくありがちな若者の傲慢さがあった。当時学生運動の熱気が日本社会を席巻していた。

そんな歴史嫌いがいとも簡単に吹き飛んでしまったのは、『三国志』によってだった。吉川英治の『三国志』は見事な文章で溢れていた。

それから半世紀近く過ぎたが、ますます「歴史」に魅了されている。このサイトでは最近出会った岡田英弘という著名な歴史学者の歴史観に沿って、議論を展開していきたいと思う。私が岡田英弘氏から学んだ「歴史の真実」が見えてくるに違いない。

「歴史」の定義

『歴史とは何か』

「歴史」にはさまざまな定義がある。岡田英弘氏の定義はこうだ。

ー 歴史は過去に起こった事柄の記録ではない。歴史とは世界を説明する仕方なのである。ー

??? 皆さんにはすぐわかっただろうか?

わたしにはすぐに理解できなかった。いまだに分からない。

「歴史」という言葉

世界で最初に書かれた歴史書はヘロドトスの『ヒストリアイ』だった。紀元前5世紀のことだ。

これは学校で習ったのだから、誰でも知っているだろう。この「ヒストリアイ」を「歴史」と訳したのは当然のことながら日本人。

ところが、ヘロドトスの意志は違っているようだ。彼は「研究調査書」という意味でこれを書いたらしい。

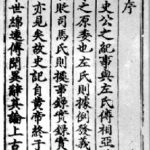

次に日本語の「歴史」という言葉に関係してくる中国の『史記』を見てみよう。中国で最初の歴史書である。

『史記』の「史」は歴史という意味ではなかった。

「史」は帳簿を右手で持っているという象形文字。当時司馬遷は太史令(たいしれい)という職に就いていた。太史令というのは占星術師の長。

それで、司馬遷という役職の人が書いた記録なので『史記』なのだ。だから、中国でも昔は「史」は「歴史」の意味ではなかった。

この『史記』以降、中国の「歴史記録」はまったく違う方向へと進むことになってしまった。これについては後日。

日本語の「歴史」という言葉は明治に生まれた

「歴史」という言葉はまだ新しい言葉なのだ。これには驚いた。こんなことは学校では教えてくれなかった。

今は特に「歴史」ブームだ。なんにでも「歴史」という言葉をくっ付ける。「宇宙の歴史」「科学の歴史」「女性の歴史」「ペットの歴史」・・・。本当の歴史家から見るとおかしな現象かもしれないが、私はとても素晴らしいことだと思う。

だいたい、「ことば」というものは、圧倒的多数の普通の庶民が作り出すものだ。そこに浸透して長い年月をかけて定着していくものだ。決して一部の学者が作り出すものではない。定義は定義として存在する意味があると思うし研鑽は学者の仕事だが、新しい言葉を生み出し、選別し、定着させるのは庶民だ。