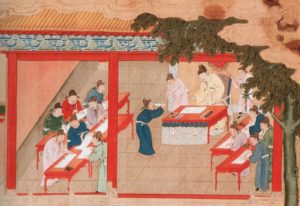

上の写真は中国西安市にある「西安碑林博物館」の入り口の写真。2008年の1月に撮影したもので、雪景色はなかなか珍しいそうだ。この奥の広大な敷地の中に石碑の陳列棟が幾棟も建っている。

漢字とは何か? 漢字の正体とは? 中国人に漢文は読めない?

- 岡田英弘氏の『シナ(チャイナ)とは何か』は2014年に発行された。私が目にしたのは2017年のことである。

- 私は岡田英弘氏のこの本を読んで、初めて「腑に落ちる」経験をした。

- 私は中国びいきである。諸葛孔明も三国志も大好きである。日本人には中国人よりも熱狂的なファンが多い。

- 私は特に漢字中毒の気があり、漢字の辞書なら一日中眺めていても飽きない。初めて西安にある碑林博物館を訪ねた時なんかは感動のあまり涙が出そうになったほどだ。

- しかし近年、中国を知れば知るほど謎が深まっていった。理解しがたい現象が多すぎる!

その謎を岡田英弘氏の言葉を借りて解いていくことにする。

漢字を国語にした悲劇・・中国の不幸はここから始まった!

秦の始皇帝が漢字文化の運命を決めた!

漢字の起源は紀元前14世紀にまでさかのぼるらしい。それを整理したのが秦の始皇帝ということだ。国家を統一するために文字が必要だった。

紀元前221年に起こった秦は漢字を3300字まで絞った。そのために行ったのがあの悪名高い「焚書坑儒」政策だった。「焚書坑儒」(ふんしょこうじゅ)の歴史的な功罪については私達も教科書で正しく教えられべきだ。

始皇帝の不幸は漢字を利用するしか方法がなかったということだろう。広大な土地でたくさんの人種を支配するには「表意文字」の漢字しかなかったのだ。

世界で唯一の「表意文字」。この難しい文字は世界広しといえども、この中国だけだ。何万とある文字から3300文字まで絞り込んで支配する手段としての文書にした。読めなくても、文字を見れば大体の意味が通じるようにしたのだ。

だから科挙試験で大量の文書官僚を育成した!

隋の時代に初めて科挙試験が登場する。この科挙試験は20世紀の初めまで続いた。難解な文字を解読し使いこなすのは、一般の人々には無理だったのだ。

1300年間続いた科挙試験。世界的にも奇跡的な業績だと思う。これについてはたくさんの逸話が残っている。李白は商人の出身なので受験資格がなかった。しかし、42歳で推薦されて玄宗皇帝と楊貴妃の傍で2年ほど過ごした。杜甫は何度試験を受けても失敗し、朝廷に上がることはなかった。

この試験の陰でどれほどの優秀な人材が切り捨てられていったか、記録は残っていない。

こうしてシナの漢字が国語となった。

もともとはたくさんの民族のそれぞれの言語があった。しかし、この秦の始皇帝の時代から、完全に書き言葉と話し言葉が別々になっていった。漢字は特別なものになり、文書管理を行う政治官僚の言葉になっていった。

そのせいで、この書き言葉には私的な感情も、微妙なセンスも必要ではなかったのだ。

漢字には品詞の区別がない。名刺・動詞・形容詞がない。文法もない。

品詞の区別がない、ということは、一つの漢字が名刺にも動詞にも形容詞にもなる、ということ。その結果、文法というものも存在できない。

さらに、漢字の読み音も、一字一音、一音節に決められた結果、「読み方は意味と関係がない」ものになった。

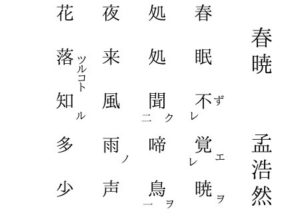

例えば 「春」 を日本人は 「はる」や「しゅん」と読む。「はる」と言えばすぐに「春」を連想する。ただし、「しゅん」と言ってもすぐには「春」を連想しないから、たくさんの熟語が用意されている。「はる」と「しゅん」の熟語だけでも限りなくある。このように、日本語には言葉の持つ意味をふくらませ、連想できる手段がたくさんある。

ところが、中国語には 「春」を「chun=チュン」と読むが、「チュン」以外には読まない。

文字はあっても読めない人々の国、中国。漢字が生んだ漢人の精神世界。

4年前に憧れのパリに一人で旅をした。コンコルド広場は穏やかでのびやかで、自由な空気に溢れていた。街角に腰を下ろしてフランス革命に思いを馳せていると、突然騒音で台無しになった。わめくような大声で中国語が飛び交い、どかどかと集団が通り過ぎていった。きっと、誰でもが一度はこんな経験をしているだろう。

京都に住んでいるとそれが日常茶飯事だ。電車の中でもそうだ。しかし、さすがに最近では、その声のトーンが少しだけ抑え気味になってきているような気がする。

会話を文章に書くことができない中国人

もしも観光地で中国人と会話をする機会があったら、「漢字で書いてほしい」と頼んでみてはいかがだろうか?彼らはたいへん驚いて躊躇するだろう。普通の中国人は書かないだろう。いや、書けないのだ。日本人は自分のしゃべった事をカタカナやひらがなや漢字でそのまま書くことができる。省略せずに長々と書くこともできる。しかし、中国人にはそれができないのだ。日本人は自分の話した言葉が脳の中で知らずのうちに文字になっている。それはとても高度なことなのだ。中国人は文字と話し言葉が一つにならない。だからこそ大声でお互いの会話を確認する作業が必要なのかもしれない。

言葉は精神生活を左右する。言葉がなければ概念もない。

岡田英弘氏によれば、文法のない漢文は漢人の論理の発達を阻害した、ということのようだ。また、情緒のニュアンスを表現する語彙(ごい)が貧弱なために漢人の感情生活を単調にしたことは否定できない、と言う。