『韋中立に与えて師道を論ずる書』から

これは柳宗元が「文章を作るにあたっての心構え」を手紙にして書き送った文章である。左遷された先にも慕ってくる後輩への手紙は厳しいが愛情に溢れている内容だ。

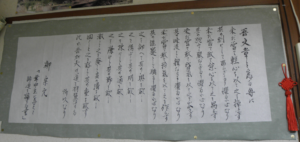

この文章は私が最も好きな文章の一つで、私の机の前に掲げてある。

『韋中立に与えて師道を論ずる書』を書いた背景

-

韋中立(いちゅうりつ)という人物に書き送った手紙

-

韋中立が柳宗元に「師道」(師として仰ぐこと)を希望したことに対して、柳宗元が書き送った返事

-

書かれた時期は元和(げんな)8年(西暦813年)、既に永州に流され8年が過ぎており、柳宗元41歳の時の作品

長い手紙なのだが、最も好きな箇所だけ抜粋し、ご紹介したい。

(日本語訳)

吾文章をつくるごとに、未だかつて敢えて軽心をもってこれをふるわず。

-

私は、文章を作るたびに、これまで軽い心で筆を振るったことがない。

その剽にしてとどまらざるをおそるればなり。

-

その文章が落ち着きがなく留まらないのをおそれるからである。

未だかつて敢えて怠心をもってこれをあなどらず。

-

これまで怠りの気持ちで安易に筆を振るったことがない。

そのゆるみて厳ならざるをおそるればなり。

-

文に締まりがなく厳粛でないのをおそれるからである。

未だかつて敢えて昏気をもってこれを出ださず。

-

これまで善悪の明らかでない気持ちを文章に出したことはなかった。

そのまい没して雑なるをおそるればなり。

-

暗く筋道も分からず不純なものが混じるのをおそれるからである。

未だかつて敢えてきょう気をもってこれを作らず。

-

また人に誇る気持ちでこれを作らなかった。

その偃蹇(えんけん)として驕るをおそるればなり。

-

文章がおごりたかぶって、分を越えて無礼なものになるのを恐れるからである。

之を抑えてその奥を欲し、之を揚げてその明を欲し、之を疎にしてその通を欲し、之を廉にしてその節を欲し、激して之を発してその清を欲し、固くして之を存してその重を欲す。これ吾がかの道を羽翼する所以なり。

-

文の調子を抑えて奥ゆかしいものにしたいと思い、調子を揚げて文意の明瞭なものにしたいと思い、文を簡疎にしてその条理がよく通ることを求め、文章を控えめにして節度のある事を求め、情を固く内にもって文の重厚になることを欲した。これが私の道の助けとなっている訳なのである。

この後にも面白い文章が続き、それで結びとなる。

文章を明らかにする道は、『書経』から飾り気のない道の本質を学び、『詩経』からは永遠の人間性を求め、『礼記』からは過不及のない筋道を学び、『春秋』からは大義明分による決断の道理を学び、『易経』からは変動する物の理を求める。これが私の文章の道の根源を求める方法である。

また、文章を作るためには、『穀梁伝』から文気を強く激しくすることを学び、『孟子』や『荀子』からは枝葉を伸ばすように論述を達成させ、『荘子』や『老子』からは発想の端緒を自由に選び、『国語』からは文の趣きや面白みをひろくし、屈原の『離騒』からは奥深い情緒を極め、司馬遷の『史記』からは言葉を清潔にすることを学ぶ。これが私の古典を隅々まで研究し、それぞれの長所を学んで文を作る方法である。

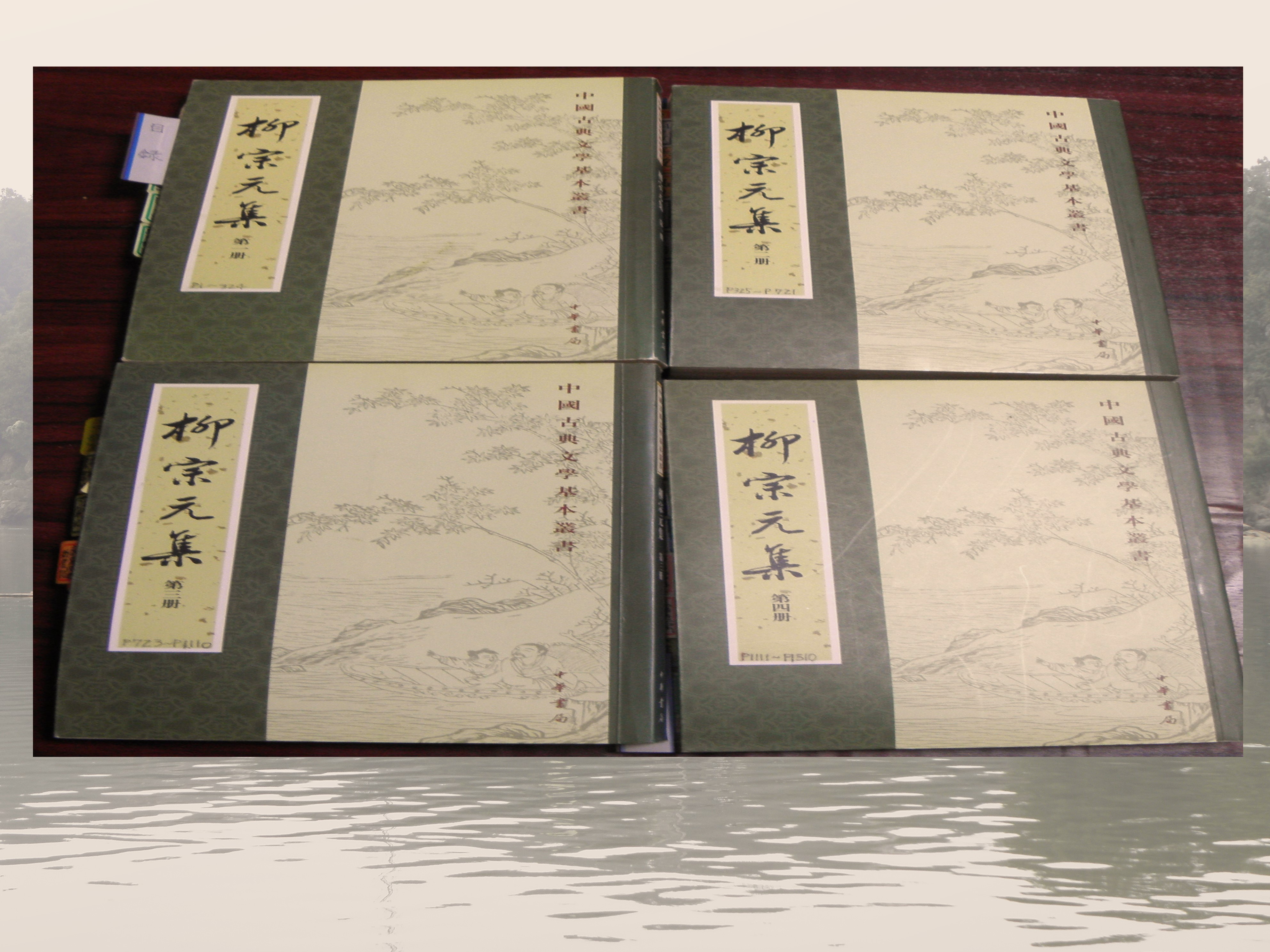

以上 唐宋八大家文読本 二

星川清孝 著

明治書院

より引用

柳宗元の思想は何かに偏ることがなく、誰かに固執することもなく、当時の常識だった天命思想を公然と批判し、天災は呪術で解決できるようなものではなく単なる自然現象だと言い放った。思想家としては当時は受け入れがたい進歩性を持っていたところが、研究者が「アジアのルソー」と評価する所以です。