このページは「3000年紀の科学革命」の続きです。そちらも読んでいただけると、より深く理解していただけるものと思います。

「遺伝子」は生命の設計図なんかじゃない

正確に言うと、「遺伝子は遺伝情報の存在する場所」、に過ぎない。

その遺伝情報が正確にコピーされるかどうかは、10万種類以上あると言われるタンパク質の働きにかかっている。

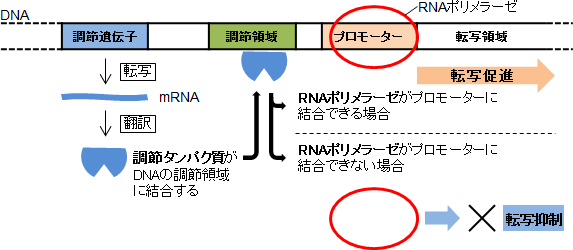

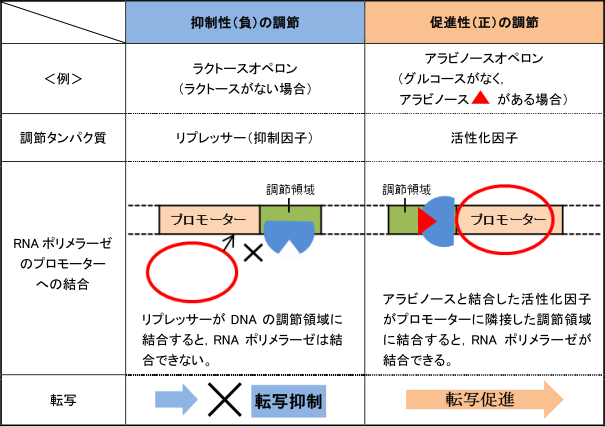

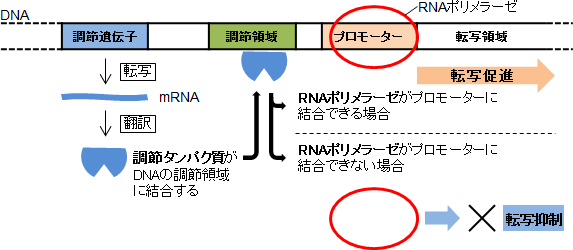

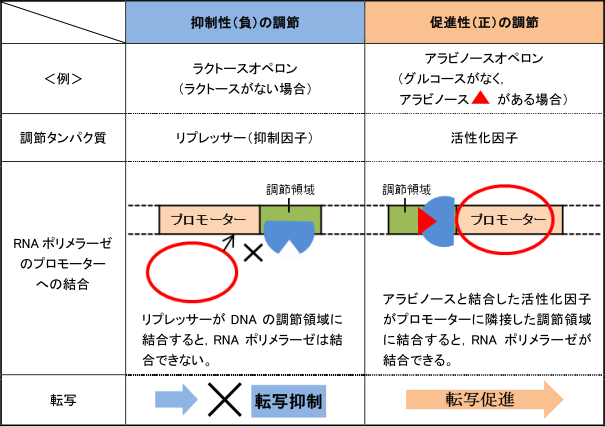

そして、この時に働くのが「調節タンパク質」だ。

図は ベネッセ教育情報サイト より引用

図は ベネッセ教育情報サイト より引用

簡単な用語解説

-

遺伝子の発現 : 遺伝子が持っている遺伝情報が、さまざまな生体機能をもつタンパク質の合成を通じて具体的に現れること。

-

遺伝子の転写 : DNA(デオキシリボ核酸)の遺伝情報が RNA(リボ核酸)に写し取られること。

-

遺伝子の翻訳 : RNA(mRNA)に写し取られた遺伝暗号が、アミノ酸の配列に転換されてタンパク質をつくり上げる過程のこと。

「DNA→mRNA→タンパク質」という一方向に遺伝情報が伝達されていく仕組みは、地球上の全ての生命の営みに共通する基本原理。(セントラルドグマという)

《凄いぞ!タンパク質 豆知識》

-

タンパク質は生物の体を構成する主要な部分。(生物の体は7割が水。残り3割の約半分がタンパク質なのだ。)

-

生命活動の殆どを担っている働きものなのだ。

-

筋肉、皮膚、内臓などの主要な組織や器官。血液やリンパ液の体液。食べ物の消化吸収に欠かせない酵素。体の機能を調節するホルモン。病原体から体を守る免疫機能。などなど全部タンパク質。

-

どのタンパク質も、DNAの塩基配列に組み込まれた指令に従って細胞内で生成されている。

《 遺伝子の転写の促進と抑制 》

以上 ベネッセ教育情報サイト より引用

以上 ベネッセ教育情報サイト より引用

上の2つの図は「うまくコピーされるか、されないか」のシステムの違いを述べているもので、「原因」を述べているものではない。

遺伝情報がうまくコピー(転写)されるか、されないか。されない場合は何故なのか、そのヒントは『人体はこうしてつくられる』の中にある。

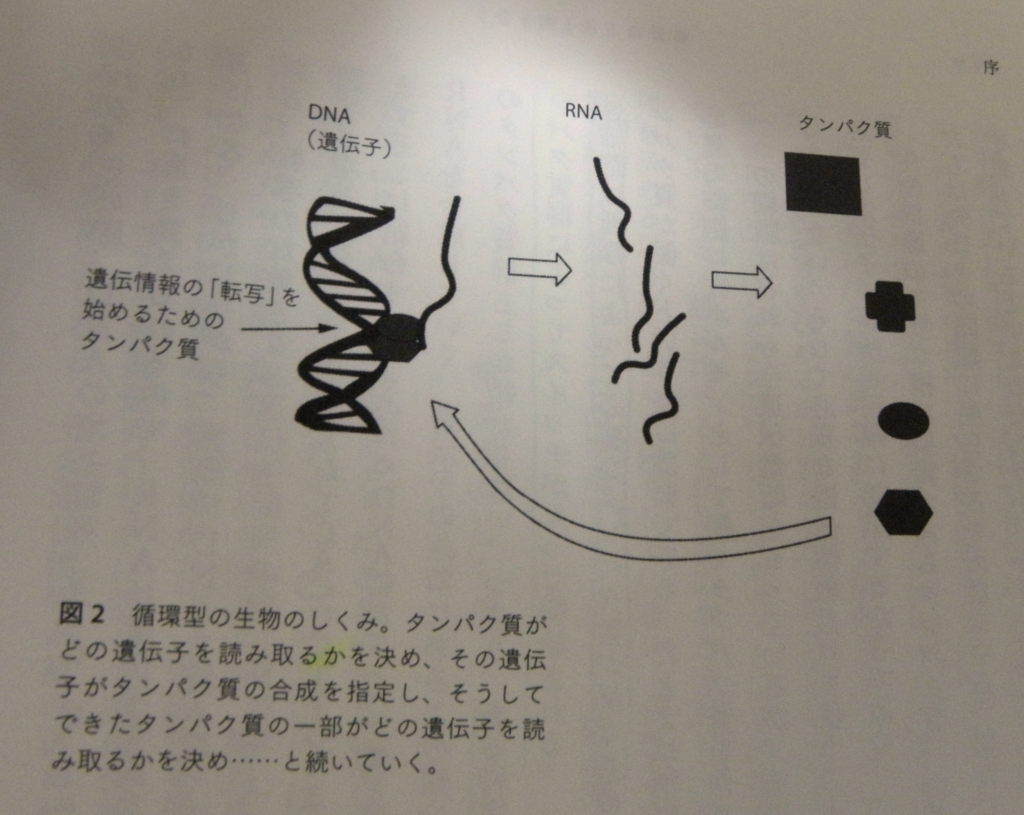

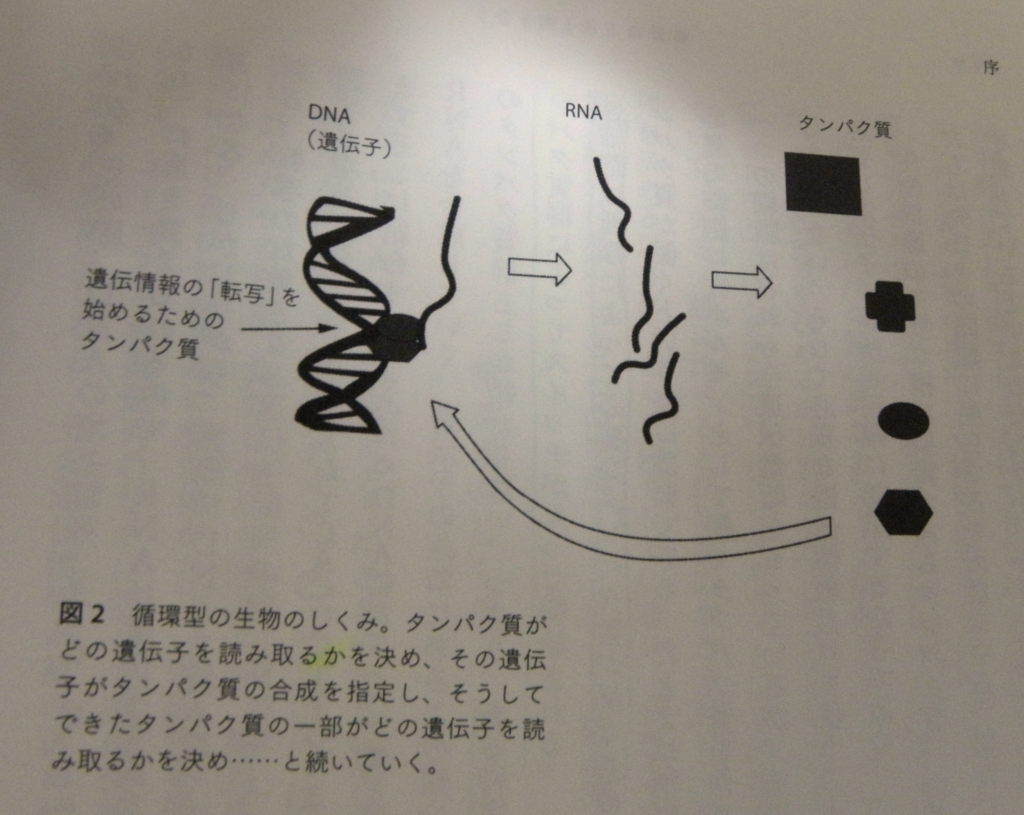

『人体はこうしてつくられる』 24ページ

『人体はこうしてつくられる』 24ページ

図2の循環が崩れると、ある時点の遺伝子の活性状態がタンパク質によって維持されなくなり、次の時点で活性状態が変化してしまう。つまり、遺伝子のどれかが発現しなくなり、代わりに別の遺伝子が発現し、その時点で作られる一群のタンパク質が変わり・・・という不安定な状態になり、再び条件が揃うまでそれが続く。

またそうした変化は細胞外からの何らかの影響によって促されることが多い。それがいわゆるシグナルであり、シグナルによって特定のタンパク質遺伝子発現能力が変化し、それまで安定していた遺伝子の活性状態が崩れ、新たな状態へと移行する。

原因はどうやら、細胞外からのシグナルのようだ。

私達の中の遺伝子崇拝

私は自分達の「遺伝子」からは逃れられないのだと思い込んでいた。しかし、そうではなかったのだ。例えば、民族的な特徴を示す遺伝子(髪の色、肌の色、お尻の蒙古斑、等々)や文化的な特徴(納豆や味噌などの発酵食品が好き、とか)これらは敢えて悩むようなことではない。しかし、それすらも遺伝子は環境からの絶え間ない刺激を受けて変化していく。化学物質に汚染されることが良い例だ。

37兆個あると言われる私達の身体を作っている細胞の中には、1個の細胞核にそれぞれ30憶塩基対のDNAがある。まるで宇宙空間だ。

「遺伝子」だけが不変である筈がない。全ての細胞同士がコミュニケーションをとって、遺伝子に指令を送っている。

もともと「生命の設計図」などというものは存在しないのだ。科学はゲノムの塩基配列は解読したものの、「生命を維持するシステム」はまだまだ未開の領域なのだ。

「遺伝子」への盲目的な崇拝、盲目的な依存だけはやめよう!

参考資料

-

「よくわかる生物基礎+生物」 (株)学研プラス

-

『人体はこうしてつくられる』 紀伊國屋書店

-

『合成生物学の衝撃』 (株)文藝春秋

-

『遺伝子は変えられる』 ダイヤモンド社

-