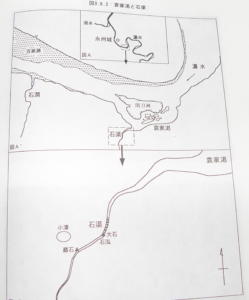

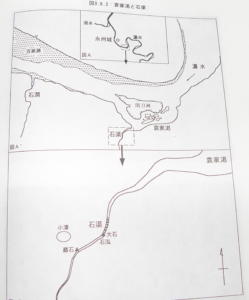

『柳宗元 永州山水游記考』より引用 中央の赤いしるしが「石渠」

『柳宗元 永州山水游記考』より引用 中央の赤いしるしが「石渠」

地図:残念ながら、「石渠」(せききょ)は現在はダムの下になってしまっている。

白い建物がダム施設。その後方にダムが見える。

白い建物がダム施設。その後方にダムが見える。

石渠とは自然の石で出来ている溝(みぞ)のこと。

『石渠記』【せききょの記】

袁家渇から西南方に行くこと百歩足らずで、石渠を発見する。住民はその上に橋をかけている。湧き水が流れてきており奥深い。水の鳴る音は大きくなったり細くなったりする。

渠の広さはあるところは一尺足らず、あるところは二尺もあり、その長さは十歩ばかりである。その流れは大石に当り、伏流して石の下から出て来る。大石を超えて行くと、岩盤で出来た水たまりがあった。菖蒲の花が水たまりを覆っていて、青い苔がぐるりと水たまりを取り巻いている。

そこから折れて西に行くと、一方は岩石の下に落ち込み、北の方の小さな潭に落ちている。潭の幅は百歩に足らず、清く深くハゼがたくさん泳いでいる。水はさらに北の方に曲がってうねって進み、眺めてみると行き止まりがないように見える。しかし、しまいには袁家渇に入るのであろう。

潭の傍には奇妙な形の石や、怪しい形の木ばかりで、珍しい草花や美しい矢竹などが生えていて、並んで座り休息することができた。

風が吹いて峰を揺り動かすと、崖や谷にまでその音が響く。そして見てる間に静かになり、遠くから音が聞こえるようになった。

私は州の勅使から聞いてこの地を発見したので、立ち腐れの樹を取り去り、土や石を取り除いて水路を切り開いた。枯れ木は集めて燃やし、川筋が通って水が満ちた。

始めから世間に伝わっていないのは残念なことである。故に私が見たものを書き連ね、これを世の人に残し、この文を流れの北側に書き記して、後の物好きな人が石渠を訪ねやすくさせた。

元和七年正月八日、渠を掃除して大石の所まで来た。十月十九日に石を超えて岩でできた水たまりや小さな潭を見つけたのである。石渠の美はこうして始めて知り尽くした訳である。

次の ⑦-『石澗記』につづく。